| |

|

|

| |

在曾经尘封多年的音乐记忆中,在哈尔滨的犹太音乐家中有梅捷尔、特拉赫金贝尔格、格里德施京等人的名字不时的响在耳畔,这是因当年我的小提琴老师舒风就是特拉赫金贝尔格的学生,他常提起的他的老师们的缘故。今天噙着泪水读完了这本《弦裂》,由于个此书的作者有着千丝万缕的联系,对哈尔滨的音乐文化史又有了新的认识,在这个伟大城市的名片上,又增加了一篇激扬文字,更为这座城市增添了多少亮点,可能就因为这本书在世界的广泛流传,会使我们的城市哈尔滨一

跃成为一个世界级文化名城,并使其影响能在人类文明史中流芳千古。这位从哈尔滨长大的,流亡半生、走向世界的世界级的音乐大师就是柏林爱乐乐团首席小提琴赫尔穆特.斯特恩。

《弦裂》一书中,作者赫尔穆特讲述了自己作为一个犹太人奋斗的历史,一生周游世界的历史,上个世纪30年代的柏林的童年生活,五岁学钢琴、九岁开始学小提琴,11岁便随父亲经意大利和斯里兰卡来了中国的满洲,辗转到了哈尔滨,这里由于中东铁路的建设是个新兴的城市,这里的贸易渐趋繁荣,吸引了大量的西方人,当时哈尔滨的别称就是远东的巴黎。这里的生活更适宜他们,所以这远东的巴黎就成了他们“长期的故乡”和永久的居留地。更用了大量的篇幅来描述在中国境内的一些生活,其中尤以流亡期间在哈尔滨的生活为重要线索,在当时动荡的生活中,为了生存无所不作,甚至在白俄占领阶段为了妈妈不被冻死去偷煤,这一切都为了今天的一切做了一个极好的反证。并详尽的叙述了怎样以一个赤子的情怀,几次来到改革开放的中国和哈尔滨的情景,抒发了对曾经

的这颗亡命天涯之心的收留的一种感激之情,循着这一线索我们不但能看到了斯氏的成功的经历,同时也从另一个侧面了解到哈尔滨的历史和音乐文化发展的历史。

特别是关于卡拉杨的身世之迷,与卡拉杨之间的关系,他们在长期工作中建立的友谊,都作了详尽的描述,卡拉杨曾参加德国纳粹这是不争的事实,连卡拉杨也无可否认的,用卡拉杨的话说就是为了工作,为了获得一个指挥的职业,这很象中国文化大革命中的一些人为了生存不得已委曲求全一样。这件事东窗事发后,在70年代末和80年代初曾因柏林爱乐乐团的集体罢工引起过轩然大波,那么作为当时就在任的小提琴首席,本身又是个犹太人,他一定对此十分敏感,也肯定对此有过较深的介入,特别作为一个流亡多年的一个受迫害的德国犹太人,这件

事在他心灵深处一定有较深的影响,书中他从并未因为卡拉杨是已故的世人崇敬的指挥大师就回避的这个问题,虽有难言之隐但还是必须触及谁都不愿更多触及的伤痕之痛,更何况一个和卡拉杨共处几十年的一个同事和朋友,从此书的章节和内容的总体设计中就不难看出这其中的缘故!

本书仅16万字,但资料翔实,写作风格朴实自然,并附以大量珍贵的历史图片资料,使文字更加真实可信,可见作者在其中投入了大量的心血,作为一个乐团首席,为什么不拉琴,失聪没有能阻挡他!年过70还潜心著书?他对自己有这样的评价:首先“我是职业的时代见证人”同时我作为乐团服务的补充“这里没有人在我面前指手画脚,告诉我应该发出颤音……应该轻一点,我终于不仅是独奏者,而且也是指挥,我把二者合二为一。”可想而知,这灵巧的双手,在弦上舞蹈所具有的超凡的魔力,而一旦拿起笔来也毫不逊色,就斯特恩写作水平和热情来说,在当今音乐家中也属罕见,当年的梅纽因所著自传《未完成的旅行》,也是自己口述别人代笔的,柴可夫斯基的《我的音乐生活》不过是与梅克夫人、鲁宾斯坦等人通信集成而已;伯恩斯坦传《一个音乐家的无穷多样性》更

有让后人为其作传的性质了。作为传记文学,因为它比其他文学形式更能真实历史地准确地表现作者的思想,而历史为前瞻者真实展现,前瞻者把历史加以妙笔升华,说的都是过去曾发生的往事而非虚构的未来,阅后使人或深省或启迪,总是收益颇多;我更愿意看斯特恩的这本《弦裂》,因为他不仅仅是一本自传体回忆录而且写的是斯氏的流亡史,尤其是它一本德国出版的传记文学,竞写的是斯氏流亡到中国的历史,其中有很多线索是我们哈尔滨的历史和音乐史为轴心而展开的;并且和我及我的生活也有着千丝万缕的联系,所以我极力推荐这本好书。

|

|

| |

|

|

| |

图为11岁的德国犹太难民赫尔穆特·斯特恩在中国哈尔滨的家中练习小提琴 |

|

| |

The eleven-year-old German Jewish

refugee, Helmut Stern, practices the violin in his home

in Harbin, China. |

|

| |

斯特恩作为一个宗教的牺牲品,流亡他国、受尽磨难,也正是这个屈辱的流亡经历让他更加珍惜每一寸美好的时光,也正是这个流亡的经历,使他能在旅行多国并接触到世界各国的优秀文化。如果没有这段经历,他充其量只能成为一个平庸的小提琴演奏者,但是这里不是宣扬宗教战争的益处,这本书是斯特恩在退休后利用7年完成的,这又是他的一个过人之处,当他从辉煌的舞台上退了下来,他的心情格外不平,如何完善自己的人生,如何把自己不平凡的经历告诉世界上的每一个人,是良知给了他闭门写作的勇气,他要把他那不平凡的经历公之于世,让人们都了解纳粹是如何迫害犹太人的,让青年人更好的前瞻过去的历史,让后人了解这段世界性的大灾难,他忍着失聪带来的巨大的痛苦,使尽了浑身的解数如期完成了此书,为了让后代了解这段历史,他还为孩子们到处朗读这本书。这书也真正起到了这个作用,每个看过这书的人,无不为它的历史的沧桑感而震撼,无不为其中朴实生动的事件所动容,这本书在德国是家喻户晓的,难怪连一个德国十岁的小孩看后就十分感动地写下了自己的感悟。

斯特恩的文学笔触是很特别的,从中不难看出他音乐家特有的直率和充分的坦诚,写到精彩处真让我惊叹叫绝。

我简直是噙着热泪读完这一切,因为其中有很多情节是我可以和斯特恩共同分享的。这就是我们的音乐城,80年代初它真是这样,当斯特恩等三人刚刚随柏林爱乐乐团结束了北京的演出,被特批三人室内乐小组的身份,访问哈尔滨,就中国当时刚刚冰融的外交来看,对斯特恩来说是十分意外的。来年-1980年又第二次来哈进行学术交流和访问。

提起斯特恩和他室内乐小组,我对他还有一段特殊的情感,今天手捧《弦裂》我深深感到这是一段缘分,第一次1979年柏林三人小组来哈演出时,为了演奏贝多芬的四重奏,邀请了一个中国演奏家参加,这个华人就是哈尔滨歌剧院的杨新亚,杨新亚当时是哈歌剧院交响乐团演奏员,杨新亚的父亲曾跟斯特恩学过琴,这一情节在书中也曾提到,书中只有和杨新亚等人的合影,但并未写出杨新亚的名字,可能年代太久了的缘故吧?这次演出非常成功,这一年我刚刚考上哈师大音乐系,对西方古典音乐正是如饥似渴,这样的机会当然不能错过。第二次是斯特恩携十几个柏林爱乐乐团的朋友再次来哈尔滨时,与省歌舞团合作演出室内乐作品,当时我正赶上放暑假,和音乐系的另外在哈尔滨的两名同学曹亚里和龚颜,有幸被邀请参加了与柏林来的音乐家和省歌舞团的合作演出,也正是因为有了这个经历和特殊的缘分,使我目睹了斯特恩一行在哈活动的全过程,使我也成了斯特恩书中所描述的哈尔滨之行的见证,十几天的排练和演出均非常成功,省歌乐队的演奏员们也都处于十分兴奋的状态,不但我们在舞台上的同台演出,也和斯特恩在排练间隙进行交流,斯氏的娴熟技艺和平易近人的性格,

使我大开眼界、收益匪浅。斯特恩排练教学、演出,外事部门安排的游松花江和斯特恩旧居寻访和市区游览都很成功,所到之处无不受到热烈的欢迎,那几天的斯特恩心情格外的好,真象回到了家一样……临别大家互赠纪念品,以作永久的留念。由于有这一段缘分的缘故,我今天看这本书,和别的书大不相同,睹物思人,深觉先生亲切感人,我想杨新亚老师和省歌舞剧院的演奏员们一定也有一样的感受。

从斯特恩的书中我们更容易感受到一个东方美丽的城市哈尔滨的形象,从溢于言表的语言中我们看到,哈尔滨是个很特别的移民城市,不久前还是清政府流放犯人的蛮荒之地,却突然变为殖民文化的畸形儿,在伤痕累累的中华文化下面,涌动着多少多元文化的血浆,说它是一个有着悠久音乐文化历史的名城,应从俄国人修中东铁路到日本侵占东北进行经济掠夺和文化入侵开始,特别是犹太人的大量移民,最多时到上个世纪二十年代中期,有籍可查的犹太人就达到过5万人,这还不算路径这里的犹太人。这说明哈尔滨是个极具包融的城市。到解放后反右、文革,从中央、上海下放到北大荒大批艺术家和文化精英,这种东西方文化碰撞的和强制性大换血大交流,造成了哈尔滨极特殊和特浓重的多元文化底蕴,在这一点上哈尔滨在中国历史上是独一无二的,但今天的哈尔滨有许多的不如人意的地方……

《美丽人生》《钢琴家》和很多反映犹太人刻骨铭心的痛苦经历的作品,面对疯狂的大屠杀无论是遭迫害还是一息幸存的,其经历都是迥然不同的。而从斯特恩的《弦裂》中我们更能看到是他纯粹的人道主义音乐在灾难中诞生,而不是逃避灾难被风浪所淹没,他的成长就是一部犹太民族的发奋史、成功史,他从哈尔滨起步,开始学习音乐、传播音乐、为音乐献身,最后成功地把自己的顶级的音乐奉献给了全人类爱好音乐的人们。

弦裂是何意?作者为何为自己的书起了这样一个晦涩难懂的名字?当第二遍看完了全书,我才明白作者其中用意,记得中国有诗曰:枯藤老树寒鸭,断肠人在天涯。弦裂即弦断,弦断如肠断,肠断往往形容思乡之情。身在他乡为异客的斯特恩在多年的唐诗宋词的熏陶中,也对汉语有一定深层次的感悟,同时对他的长期的故乡 -哈尔滨也增添了深深的怀念之情,所以说肠断如弦断,弦断如弦裂,弦裂了当然心裂,怀乡之情溢于字里行间,成为知音之间的心灵感应。

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

李士勋先生给我的第一封信

《弦裂》书名题解及其他

译者

李士勋

《弦裂》,本意“琴弦断裂”。中国有句成语:“弦紧必裂”。作者曾在哈尔滨为人拉小提琴,寒冬腊月,不仅手指被冻僵,琴弦也曾被冻裂。在本书中,这个词还有另外两层意思:一、可理解为生命如琴弦,人生中有难以承受的艰难困苦、生离死别,有时候也会达到断裂的边缘或者断裂。大难不死,遇难成祥,犹如断裂的琴弦重新接上。二、“弦裂”的原文是Saitensprung,它的谐音在德语里引人注目,使人立刻联想到同样发音的另一个词汇Seitensprung,意思是“外遇”。但是,这种语言上的雷同情况在译文中无法传达,只能在这里加以说明。

可惜,这段注释在出版社编排付印时不慎被删除了。但是台湾出的版本中没有删去。

我发现读者在读这本书的过程中对这个名称的理解还是有些不同,所以把以上注释发给你们,以供参考。

另外,由于翻译这本书时在德国资料缺乏,时间也仓促,书中难免有些缺点,有些人名和地名不够准确,也有的地方因为疏忽,留下重要的谬误。这里我先纠正两个地方:

1)

“在满洲里幸存下来”——这儿的“满洲里”应为“满洲”。不是另一处指的边境城市“满洲里”。

2)

嫩江,应为“雅鲁河”,因为原文里的拼音“Yalu-Fluss”很容易翻译成“鸭绿江”。但我从地图上查不到穿过扎兰屯的那条小河的名称,只能看到嫩江。后来才知道叫“雅鲁河”,是嫩江的一条支流,汇入嫩江。这至少没有犯严重的地理上的错误。请扎兰屯的人民原谅。

二○○四年七月十四日星期三

看到您的文章很高兴。前天我还见到斯特恩。您可以把您的感受直接告诉他,他会很高兴的。

20040715

|

|

| |

|

|

| |

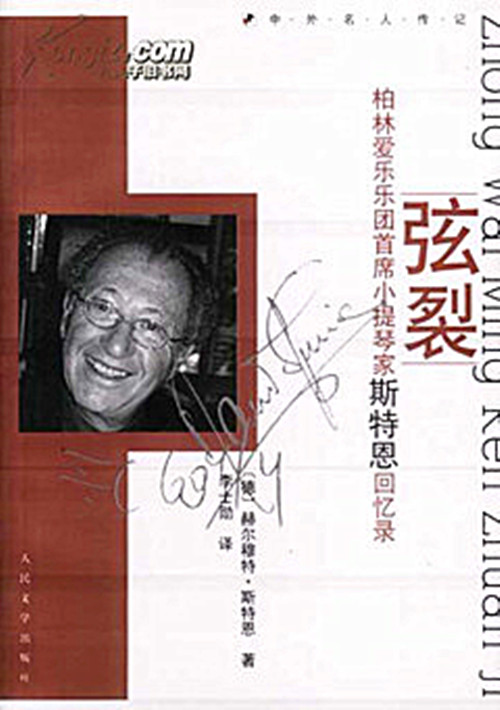

柏林爱乐乐团首席小提琴家斯特恩回忆录——《弦裂》封面 |

|

| |

|

|

| |

赫尔穆特·斯特恩先生 |

|

| |

|

|

| |

哈尔滨赫尔穆特·斯特恩故居

1938年,10岁的赫尔穆特·斯特恩与父母流亡到中国,当时在日本侵华占领半个中国特殊时期,斯特恩和父母作为流亡的犹太人在哈尔滨生活了十一年,他师从特拉赫金贝尔格学习小提琴,并为了养家糊口到处去拉小提琴,14岁举办个人音乐会。1948年远赴以色列后,他成为柏林爱乐首席小提琴家。退休后的斯特恩,身体旧病复发,他忍受着失聪和疾病的痛苦,以顽强的毅力撰写了一本回忆录《弦裂》,怀念他的第二故乡。

赫尔穆特·斯特恩在哈尔滨故居有三处,

(道里区上游街和南岗区曲线街和道里区兆麟街)现仅存道里兆麟街一处,位于兆麟街和石头道街交口处,道里区兆麟街69号

,建于1932年,曾经是高岗株式会社旧址,现在的华联商厦大楼。 |

|

| |

Helmut

Stern's former residence in Harbin in 1938, at the age of

10, Helmut Stern and his parents went into exile to China. At

that time, during the special period when Japan invaded China

and occupied half of China, Stern and his parents lived in

Harbin as Jews in exile for 11 years. He learned violin from

Trachkinberg and played violin everywhere to support his family.

A solo concert at the age of 14. After traveling to Israel in

1948, he became principal violinist of the Berlin Philharmonic.

After the retirement of Stern, the physical relapse, he endured

the pain of deafness and disease, with tenacious perseverance to

write a memoir "string crack", miss his adopted home. Helmut

Stern's former residence in Harbin has three places, (Daoli

District Shangyou Street and Nangang District Curve Street and

Daoli District Zhaolin Street) there is only one Daoli Zhaolin

Street, located at the intersection of Zhaolin Street and Shidao

Street, Daoli District No. 69 Zhaolin Street, built in 1932, was

once the old site of Gaogang Co., LTD., now Hualian Commercial

building. |

|

| |

|

|

| |

赫尔穆特先生在工作 |

|

| |

|

|

| |

更多关于哈尔滨的链接: |

|

| |

哈尔滨被联合国授予“音乐之都”称号 |

|

| |

哈尔滨之夏音乐盛会 |

|

| |

哈尔滨中央大街老照片 |

|

| |

百年交响历史为血脉“哈夏”在京向世界邀约 |

|