|

莫扎特不知道“灵感先生”何时来造访他,也许在一个刮风下雨的日子,也许在深更半夜,或当马车穿过一片被落日的晚霞染成火红色的枫林的时候......有时候灵感先生来的很勤,很猛,死死缠住莫扎特不放。1788年那年,他不断遭到灵感的猛袭,在一年的夏天8个星期内连续创作了他一生最后的三部伟大的交响曲,在人类整个音乐史这也是罕见的。在莫扎特一生创作的41部交响乐中,最后三部可以说是他交响乐创作的巅峰之作,降E大调第39交响曲就是其中之一。(1788年6月26日完成降E大调第三十九交响曲,7月25日完成的g小调第四十交响曲,8月10日完成的C大调第四十一交响曲)

。

这首交响曲之所以被评论家们列为

莫扎特伟大的作品之一,是因为它是法国大革命前夜几部没有“泰坦”袭扰的精品之一,人们尊称它为“天鹅之歌”,以表达对莫扎特和这部作品的仰慕之情。仰慕上帝派来的使者,把音乐语汇写得像阿尔卑斯山一样的壮丽;同时也是怜香惜玉,惋惜天才夭折,唯恐心中的山峰轰然倒塌。

作品包括四个乐章,第一乐章:柔板,快板,

从一大段富有戏剧性的长长的慢引子开始。引子主题弥漫着庄重、悲壮的氛围,又不失心灵的和谐、明朗和清新的境界

。这一乐章的主题是一首优雅的“歌唱性快板”,简单的主题丰富地展开。这一乐章中有辉煌饱满的全奏段,在层出不穷的想象变化

中活泼的第二主题悄然而至,同时它在调式色彩和声织体旋律音型方面都与主部主题形成对比,发展部采用主部主题的动机通过激烈的调性变化,使音乐极富戏剧性和动感,与呈示部中明朗的大调不同,使音乐带有一缕哀怨。

如果我们相信莫扎特是天使,我们就会感觉到他无处不在的简约而不俗,又有一种弃之不舍、难以释怀的神秘感

,发自内心的疑问始终萦绕在我的耳畔,为什么他的音乐如此简单又如此逼真入妙?听他的第39交响乐,即便是头一次听的时候,也往往会感到它像严冬里的太阳一般温暖人心,或者一下联想到晴朗天空中洁白的云朵,清新可人,心旷神怡

;第二次听就感到莫扎特

在含着眼泪的微笑,这主要源于莫扎特的玩偶心态终将完结,当年“宝马雕车香满路”的神童不再,现实生活需要自己打拼才能在这花天酒地的音乐之都生存下来,康斯坦策接二连三的生子夭折,爱慕虚荣的康特别喜欢上流社会的贵族生活方式,三头两日得到巴登疗养,

抑或康那时真的病入膏肓,想来能不神伤?但这样的情绪怎么能带到音乐中去呢?只好微笑着歌唱;再听,就难免有”平沙浅草接天长,路茫茫”,谁不泪粘裳的感慨呢?听多了莫扎特容易把作品人格化了,将莫扎特神秘的身世融入到他的作品当中,特别是其英年早逝给人带来无尽的遗憾和追悔

,想到这已经笑不出来、早已是泪雨滂沱了。而莫扎特本人则不然,他至死不渝地在这个状态中保持平衡,把生活中所有的不愉快在一个更高的境界中化解。

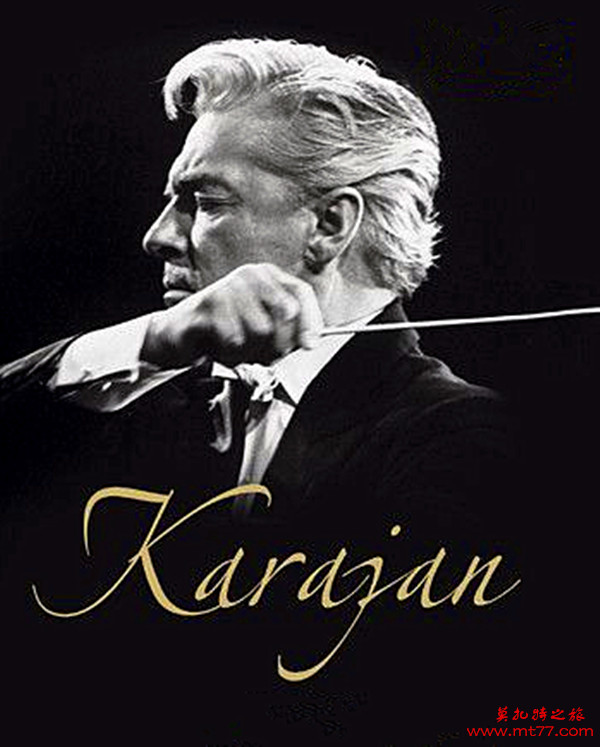

前几天,在拿索斯上我听了几个版本的莫扎特K.543,

伯恩斯坦指挥纽约爱乐的是最吸引眼球的一个版本,另有穆蒂和巴伦博伊姆的版本。不慎,卡拉扬指挥柏林爱乐演奏莫扎特降E大调第39交响曲从天而降

,正如唐代.无尽藏诗云,终日寻春不见春,芒鞋踏破岭头云,归来偶把梅花嗅,春在枝头已十分。当小提琴薄如蝉翼般轻盈的第二主题悄然而至,

它那略带缠绵的浅吟低唱如雾似烟,以哀怨之情阴柔之美软化了我坚硬的灵魂,不觉间眼睛已经潮湿。意外惊喜的是老卡和柏林爱乐不仅有贝多芬九部交响乐那种泰坦那种复杂,而且不乏莫扎特

式的高贵和单纯。莫扎特K.543中卡拉扬的指挥手势清晰可辨,且乐团个个都是行家里手,

如有一个滥竽充数的,也难有这样的精彩。对于我-一个完美主义者来说,这简直就是白璧无瑕。我深信,这是我听到了最完美的莫扎特第39交响曲,听了卡拉扬,再听伯恩斯坦和纽约爱乐的,就好像听了广东人在唱二人转一样别扭。

然而卡拉扬柏林版已成绝版,一代帝王指挥大师驾崩,满朝文武各自为政,天下混乱在所难免。

也可以这样理解,最民族的就是最世界的,出生在莫扎特故乡萨尔茨堡的卡拉扬是道地的奥地利人,历史上奥地利都属于奥匈帝国,都是以德语作为母语的国家;而柏林爱乐是当今世界首屈一指的最权威的交响乐团。所以

,我们是否可以这样说,卡版的莫扎特是最具世界性的。这世界性不仅有卡拉扬领军恪守莫扎特地道的音乐风格,也包括乐队每一位日耳曼男生的永远对祖先的凝望、以及他们内心深处那历史文化遗存中的契约精神。

莫扎特的第39交响曲从头到尾都是快速的舞曲,洋溢着一片谐谑欢快的气氛。但我们想到莫扎特的内忧外患、想到莫扎特的疾病缠身,想到还有不到三年莫扎特就要撒手人寰,离世人而去,我们能不为这样的

谐谑欢快而悲伤吗?

(田润德 20180908) |

.png)